Kunst und Kultur als zentrales Element des Wilde Möhre Festivals

Das Wilde Möhre Festival hebt sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 deutlich von konventionellen Musikfestivals ab. Neben Musik steht vor allem die Förderung von Kunst und kulturellem Austausch im Vordergrund. Jedes Jahr verwandeln sich die weitläufigen Wald- und Wiesenflächen in Brandenburg in temporäre Erlebnislandschaften, in denen Licht, Klang, Farben und Formen zu einer kollektiven Vision verschmelzen.

In einer Welt, in der Festivals oft rein kommerziell ausgerichtet sind, setzt das Wilde Möhre Festival gezielt auf künstlerische Qualität und einen sinnlich-intellektuellen Anspruch. Installationen, Performances, Workshops und Gespräche schaffen einen Raum für Reflexion, Teilhabe und ästhetische Erfahrung. Dabei wird Kunst nicht als Beiwerk verstanden, sondern als elementarer Bestandteil des Festivallebens.

Arten von Kunstinstallationen auf dem Festivalgelände

Die künstlerische Vielfalt auf dem Gelände ist ebenso breit wie originell. Unterschiedliche Formen der Installationskunst bereichern das Areal und sorgen für immersive Begegnungen, weit über das klassische Bühnenbild hinaus.

Objektkunst und Skulpturen

Großformatige Skulpturen aus Holz, Metall oder Recyclingmaterialien bilden Fixpunkte auf dem Gelände. Diese Werke sind oft begehbar oder lichtdurchflutet gestaltet. Sie laden zum Erkunden, Verweilen oder auch einfach zum Fotografieren ein.

Beispielhafte Werke:

| Künstler*in / Kollektiv | Titel der Installation | Material | Jahr |

|---|---|---|---|

| Kollektiv Holzweg | „Die Spirale” | Nachhaltiges Holz, LED-Beleuchtung | 2022 |

| Lichtpiraten | „Leuchtbaum” | Alte Kabel, Plexiglas, Solarlichter | 2019 |

| Anna Novak | „Kokon” | Bambusrohre, Leinen | 2023 |

Licht- und Klanginstallationen

Bei Nacht verwandeln sich viele Areale durch gezielte Lichtinszenierung in neuartige Erlebnisräume. Synästhetische Installationen spielen mit Bewegung, Tonfrequenzen und LED-Technologie.

Gerade im so genannten „Klanghain“ – einem abgeschiedenen Teil des Geländes – entstehen häufig Klang-Licht-Welten, die den Übergang von elektronischer Musik und bildender Kunst betonen.

Temporäre Bauten und Räume

Jährlich werden begehbare Räume geschaffen, die zwischen Architektur, Kunst und Lebensraum changieren. Manche fungieren als Rückzugsorte, andere als Bühnen für Performances oder Gespräche.

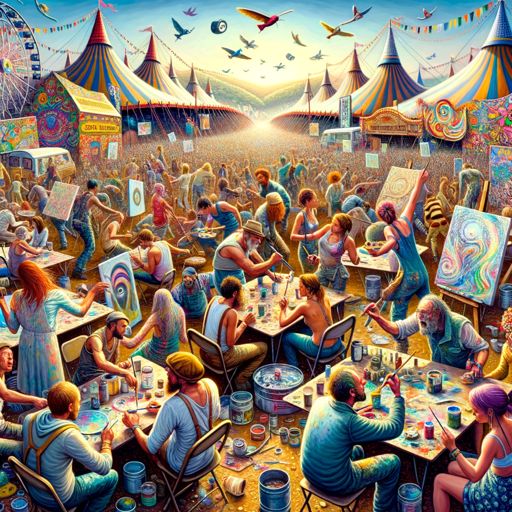

Interaktive Installationen und die Einbindung des Publikums

Ein zentrales Anliegen der Festivalmacherinnen ist die aktive Beteiligung der Besucherinnen an Kunstprozessen. Viele Werke entstehen im Zusammenspiel mit dem Publikum und leben von dessen Eingriffen, Entscheidungen oder Präsenz.

Publikumsaktivierte Installationen

Mehrere Installationen reagieren auf Bewegung, Berührung oder Lautstärke. Etwa wenn Besucher*innen durch Tanz das Lichtambiente beeinflussen oder durch gemeinsames Singen eine Projektion steuern.

Beispiele für interaktive Werke:

- „Stimme der Fläche” – eine Audioinstallation, welche die Stimme der Besucher*innen in vertonte Muster übersetzt.

- „Farbreise” – durch betretbare Drucksensoren werden Farbverläufe an umliegenden Leinwänden live gesteuert.

- „Mensch als Pinsel” – mit Bewegungserkennung ausgestattete Leinwände zeichnen die Silhouetten der Besucher*innen mit fluoreszierender Farbe nach.

Temporäre Mitmachkunst

Viele Werke entstehen direkt vor Ort. Bei niedrigschwelligen Mitmachaktionen wie der „Nachbarschaftswand“ können alle Teilnehmenden kleine Gemälde oder Botschaften hinterlassen, die im Laufe des Wochenendes ein gemeinsames Ganzes formen.

Diese Öffnung des künstlerischen Prozesses fördert nicht nur den Austausch unter den Festivalgästen, sondern ermöglicht eigene kreative Erfahrungen abseits klassischer Rezeptionsformen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in der Festival-Kunst

Ein besonderes Merkmal des Wilde Möhre Festivals ist der Anspruch, ökologisch bewusst zu agieren – auch innerhalb der künstlerischen Praxis. Ressourcenverknappung, Naturschutz und Energieeffizienz sind wichtige Leitlinien bei der Auswahl von Materialien und Konzeption von Kunstwerken.

Verwendung recycelter Materialien

Viele Künstler*innen verwenden gezielt „Upcycling“-Materialien, wodurch nicht nur weniger Abfall erzeugt, sondern auch auf Produktionsüberschüsse hingewiesen wird. Holz aus alten Paletten, Altmetall und textile Reste sind Teil der künstlerischen Sprache.

Energieautarke Kunst

Einige Installationen funktionieren komplett unabhängig vom Stromnetz. Mithilfe von Solarzellen oder kinetischer Energie werden Lichtobjekte oder Audioelemente gespeist. So entstand beispielsweise 2023 ein solarbetriebener Klangdom, der den Rhythmus der Sonne in Sequenzen übersetzte.

Dieser Einsatz alternativer Technologien wird nicht nur künstlerisch weiterentwickelt, sondern auch in Workshops vermittelt.

Zusammenarbeit mit Künstler*innen und Kollektiven

Das Festival arbeitet eng mit einer Vielzahl von Akteur*innen aus den Bereichen Kunst, Design, Technik und Architektur zusammen. Jährlich ruft das Team des Wilde Möhre Festivals gezielt zum Open Call auf. Die Auswahl erfolgt durch eine interne Jury, die das Konzept, die Nachhaltigkeit und den Grad der Partizipation bewertet.

Regionale Netzwerke und offene Kulturförderung

Viele Projekte entstehen gemeinsam mit regionalen Künstler*innen aus Brandenburg und Berlin. So wird gezielt der ländliche Raum kulturell belebt und lokale Szenen gefördert.

Beispielhafte Kooperationen:

- Kunstbauerkollektiv Cottbus – Bühnenbildgestaltung 2023, Installation „Lebensadern“

- Bauhaus Universität Weimar – Experimentalarchitekturprojekt im Waldstück

- Collectif AVEC from Lyon – audiovisuelle Live-Performance als Brücke von Kunst und Aktivismus

Diese Verbindungen schaffen nachhaltige Netzwerke jenseits des Events und setzen Impulse für eine dezentrale Kulturlandschaft.

Kunst im Einklang mit der Natur: Die Rolle der Umgebung

Das geografische Setting des Wilde Möhre Festivals im Naturraum südlich von Berlin zwischen Guben und Cottbus spielt eine entscheidende Rolle für das künstlerische Konzept. Die Natur dient nicht nur als Kulisse, sondern wird aktiv in die Gestaltung einbezogen.

Landschaft als Teil der Inszenierung

Wälder, Seen und Lichtungen werden nicht überbaut, sondern behutsam in Szene gesetzt. Viele Werke nehmen Bezug auf die topografischen Bedingungen und sind temporär in die Landschaft eingefügt.

Beispiele:

- “Moospfade” – Installationen auf Waldboden, die barfuß erfahrbar sind

- “Wasserlinien” am See mit leuchtenden Wasserpflanzen-Skulpturen

- Versteckte Resonanzräume in natürlichen Höhlungen oder Baumgruppen

Diese Verbindung von Kunst und Natur erzeugt nicht nur einzigartige Räume, sondern bringt auch ökologische Zusammenhänge ins Bewusstsein.

Workshops und kreative Mitmachangebote für Besucher*innen

Neben der passiven Wahrnehmung steht beim Wilde Möhre Festival auch das eigene Tun im Vordergrund. In verschiedenen Workshopformaten werden Besucher*innen aktiv eingebunden.

Thematische Felder der Workshops

Folgende Bereiche werden besonders oft angeboten:

| Kategorie | Beispiele | Zielgruppe |

|---|---|---|

| Bildende Kunst | Siebdruck, Naturfarben herstellen | Alle Altersgruppen |

| Klang und Musik | DIY-Synth-Bau, Field Recording | Musikinteressierte |

| Bewegung & Körperkunst | Contact Improvisation, Körpermalerei | Tanz- und Körperbegeisterte |

| Natur & Umwelt | Landart, Wildkräuter, Permakultur | Naturnahe Festivalgäste |

Diese Workshops geben Impulse weit über das Festival hinaus. Besonders beliebt sind Formate, bei denen aus recycelten oder natürlichen Materialien künstlerische Objekte geschaffen werden, die anschließend das Gelände dekorieren dürfen.

Interdisziplinärer Austausch und Bildung

Viele Angebote entstehen in Kooperation mit Bildungseinrichtungen oder freien Trägern. Ziel ist eine niederschwellige Vermittlung künstlerischer Techniken sowie eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Biodiversität, Konsumkritik oder kulturelle Vielfalt.

So wird das Wilde Möhre Festival zu einer temporären Lernlandschaft, in der Musik, Kunst, Natur und Selbstreflexion in einem resonanten Spannungsfeld koexistieren.

Das Wilde Möhre Festival schafft ein einmaliges Kunst- und Kulturerlebnis, das weit über den üblichen Festivalrahmen hinausgeht. Durch klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Partizipation und Regionalität entwickelt es sich Jahr für Jahr zu einer echten Schnittstelle von Kunstpraxis, Naturerfahrung und gesellschaftlicher Transformation im deutschsprachigen Raum.